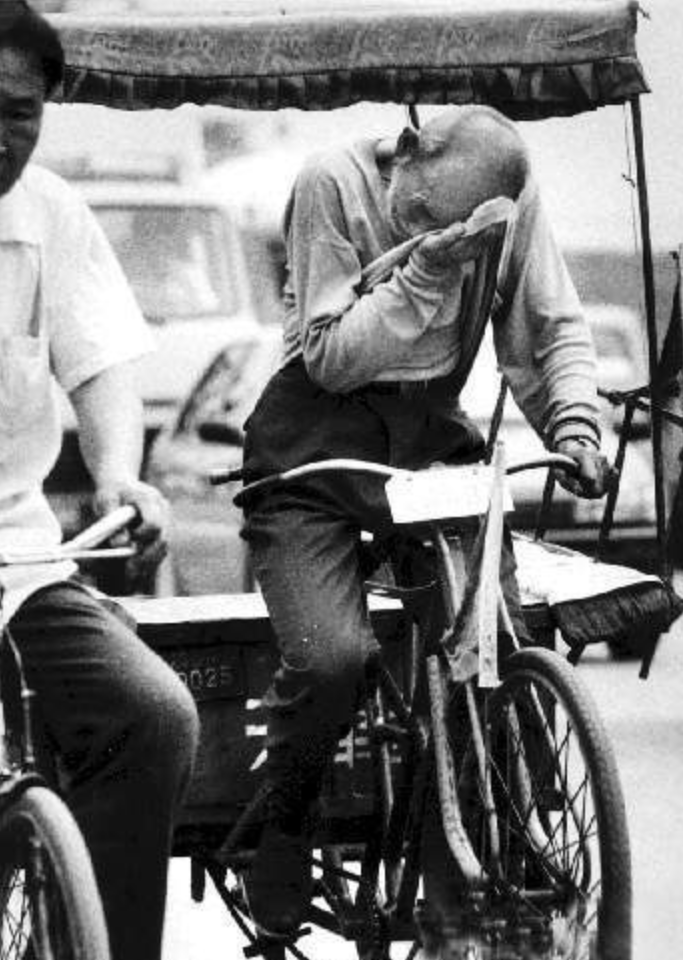

这一抹宁静被抹去,是在2015年底,韦思浩过马路时被一辆出租车撞倒,最终抢救无效离世。

他那净化了我们的阅读姿态,已甚是令人难忘。可谁曾想,他猝然离世之后解封的鲜为人知的“秘密”,带给我们的触动,更是不亚于任何一本书。愕然的,潸然的都是我们。

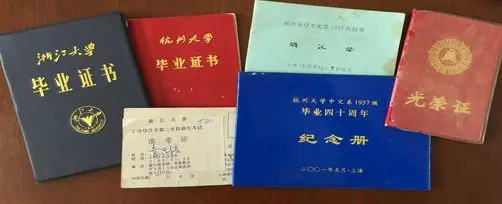

韦思浩是原杭州大学(现浙江大学)1957级的学生,就读于中文系。因为家人的缘故,曾回老家工作,有过“弃笔从农”的经历,但他从未放弃过书本,58岁时还取得了浙江大学专科教育毕业证书。图丨韦老一直珍藏着原杭州大学、浙江大学毕业证、杭州大学通讯录、纪念册等

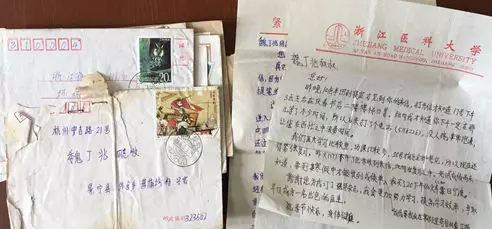

韦思浩生前讲过,书是我的精神食粮,一天不看就受不了。 “现在想想,他真的是一个书痴。”二女儿韦汀苦笑,“原来家里的书都堆至屋顶,他不止一次责怪我们把他的藏书都扔掉了。他总说搬家损失太大,每每说到就心疼不已。”一个星期能碰上好几次,杭州图书馆不少管理员都对他面熟。有位图书管理员记得,他与别的“拾荒者”不同,看的书都挺深的,常借一些政治、历史类的书籍,印象最深的是他借阅过曼德拉传记。 上世纪80年代,韦思浩曾参与过《汉语大词典》杭大编写组工作,后辗转在宁波、杭州教书。他的学生谈起恩师,用“全能”来形容韦思浩,“当时他虽教我们数学,但语文、物理、化学都会指导。那个年代分科没现在这么细,但像他那样什么都会的老师,现在也很少。”1999年从杭州夏衍中学退休时,韦思浩已经是中学一级教师。也是从这一年,韦思浩开始了长达十多年的“拾荒”之旅。韦思浩的三个女儿都远嫁外地,平时留他一人在杭州,直到他出了事,才知晓父亲是在杭州图书馆读书的“拾荒者”之一。拿着5600多元的退休金,放着晚年清福不享,拾荒,他这是图什么呢?第四个“秘密”:他还有一个温暖过很多小孩的名字,“魏丁兆”。“我们都生活在外地,想让他和我们住他不肯,想给他装修一下房子他也不肯,说太浪费,要给他买手机他也不要……”浙江省社会团体收费专用票据、浙江省希望工程结对救助报名卡、扶贫公益助学金证书……图丨大大小小数十张捐资助学凭证 大多数用的是化名“魏丁兆”

因为搬过一次家,捐资助学的票据和证书已经不全,但留下来的,无声而有力地展示着韦思浩的生活:他一直在捐赠。他的大部分收入都用于捐资助学,捐助金额从上世纪90年代的一次三四百元,到现在的三四千元。除了泛黄的捐资助学凭证,韦老的遗物中还有很多受助孩子的来信。这些孩子,或许至今都不知道捐助人就是韦思浩——因为,凭证和信件中,落款以化名“魏丁兆”替代了。他的家,说“家徒四壁”不为过,80多平方米的毛坯房内:一张木板床,一个书柜,装着他多年收藏的书籍,还有一些生活用品和捡回来的塑料瓶。除此,“断舍离”到无他。拾荒,“补贴”的不是他自己的生活,而是一个国家的未来。夹杂在各种捐助凭证和感谢信中的,还有一纸韦思浩亲手写的志愿捐献遗体登记表,上面清晰地写着:“本人决定身后捐献遗体及所有可用器官,骨灰洒江河(钱塘江及西湖)”。 他给了自己的,是不是只剩爱不释手的书本和片刻阅读时光?如今,韦思浩老人化身雕像,日日夜夜留在了他最爱的杭州图书馆里。 来不及追问韦老的疑惑,在凝视这座雕像时有了一种答案。我们遗落的美好,他在帮我们捡起。我们丢弃的可贵,他在替我们看守。起初,我们同情于他。读懂他之后,发觉其实该被同情的是我们自己。高贵的是他,不取锦衣玉食,不问身份地位,却以一根拾荒竹棍挑起我们最长久的敬仰。他需要的并不多,抱守的留世的,皆是令我们更深爱世间的理由。而我们大多数人什么都想要,可最终什么都不曾真正拥有过。贫瘠的是我们,曾轻看了他,而今还需要仰赖他的故事审视自己,感化自己,敦促自己。富足的也是我们,因为我们之中,曾有他。斯人若北辰,遇上方知有。

来不及追问韦老的疑惑,在凝视这座雕像时有了一种答案。我们遗落的美好,他在帮我们捡起。我们丢弃的可贵,他在替我们看守。起初,我们同情于他。读懂他之后,发觉其实该被同情的是我们自己。高贵的是他,不取锦衣玉食,不问身份地位,却以一根拾荒竹棍挑起我们最长久的敬仰。他需要的并不多,抱守的留世的,皆是令我们更深爱世间的理由。而我们大多数人什么都想要,可最终什么都不曾真正拥有过。贫瘠的是我们,曾轻看了他,而今还需要仰赖他的故事审视自己,感化自己,敦促自己。富足的也是我们,因为我们之中,曾有他。斯人若北辰,遇上方知有。