1989年7月19日,时任宁德地委书记的习近平一行前往寿宁县下党乡调研途中。

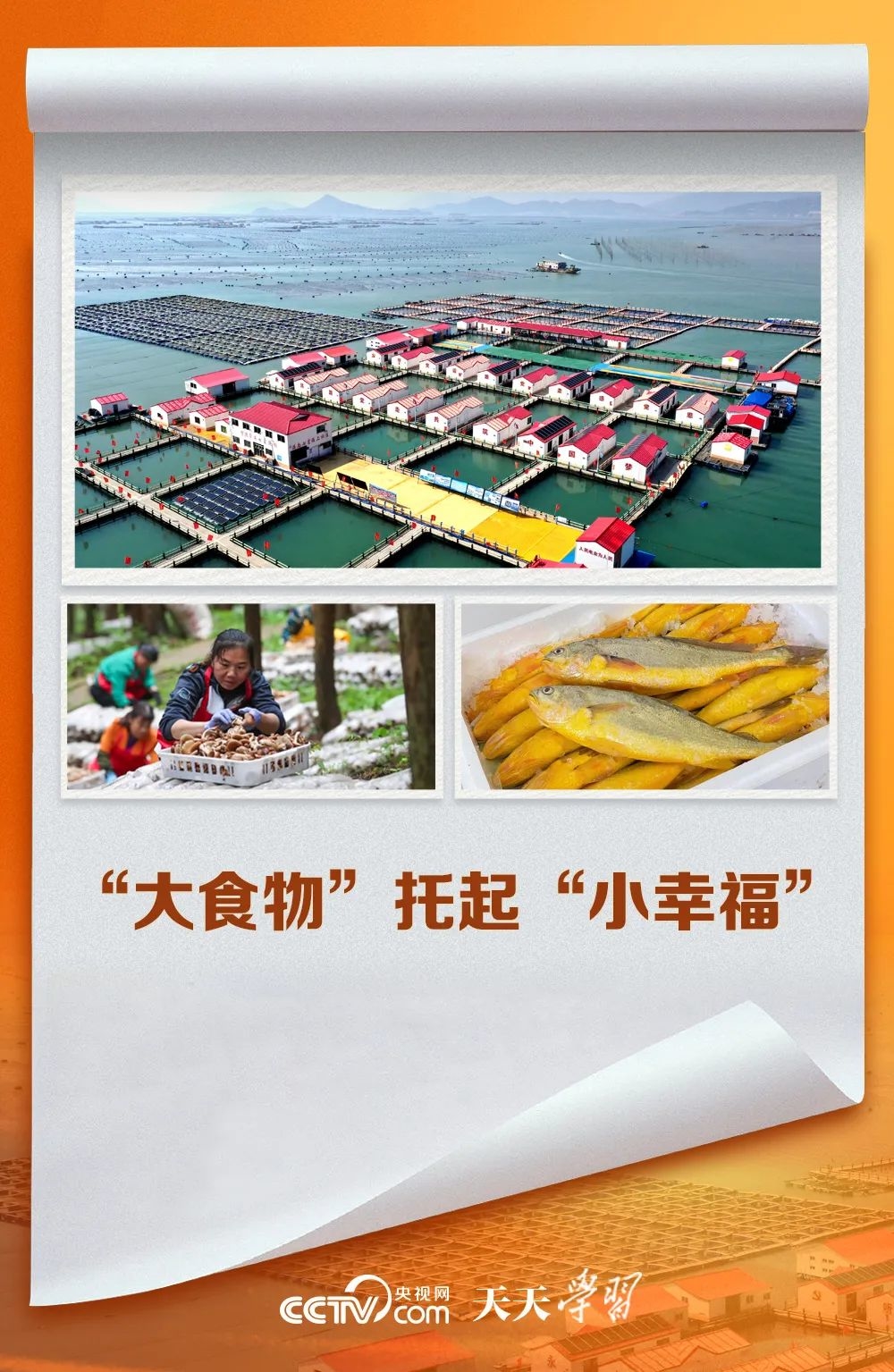

习近平在《福宁府志》中了解到霞浦三都澳海域有一片官井洋盛产大黄鱼,便推动大黄鱼科研攻关,破解人工养殖技术难题,开启了宁德全人工养殖大黄鱼的先河。

今天,闽东大黄鱼已成为我国养殖规模最大的海水鱼和八大优势出口养殖产品之一。全国超八成大黄鱼产自宁德。

耕地给不了的,森林也可以给。在《闽东的振兴在于“林”——试谈闽东经济发展的一个战略问题》中,习近平指出“森林是水库、钱库、粮库”。

在福建,人们充分利用森林立体空间,发展林下经济,养蜂、育禽、种植中药材、栽培食用菌,打造天然的“绿色食品工厂”。2023年福建省林下经济利用面积超3000万亩,产值超800亿元。

30多年前,习近平用“大粮食观”阐释农业发展观念的转变。今天,中国经济社会发展经历巨变,习近平总书记对于大食物观的思考也更加深刻。

“老百姓的食物需求更加多样化了,这就要求我们转变观念”,2017年12月,习近平总书记在中央农村工作会议上提出,向耕地草原森林海洋、向植物动物微生物要热量、要蛋白,全方位多途径开发食物资源。

在2022年的中央农村工作会议上,总书记更形象地解释道,“吃饭”不仅仅是消费粮食,肉蛋奶、果菜鱼、菌菇笋等样样都是美食,并以此强调“要构建多元化食物供给体系”。

从东北林海到黄土高原,从秦巴山区到乌蒙山区,习近平总书记一次次来到种植、养殖基地,考察“大食物”,关心百姓“舌尖上的幸福感”。

在广东东海岛上看海水养殖,他谈到提高我们国民的身体素质,把水产搞上去,把蛋白质搞上去很重要。

在广西来宾察看制糖工艺,他对企业员工们说,食糖是重要的副食品,大家为此辛勤劳动,为千家万户送去了“甜蜜”。

在江西于都县看大棚蔬菜,他握着乡亲们的手说:“党中央想的就是千方百计让老百姓过上好日子。”

从森林到海洋,“大食物”的广度不断拓展;从农作物到微生物,“大食物”的品种不断增加。小小餐桌,悄然发生变化。主粮不“主”、副食不“副”,肉蛋奶、果蔬菌、水产品等正成为城乡居民餐桌上的“主旋律”。

改革开放初期,老百姓的食物80%是主粮,一碗米饭配一点咸菜、一点辣椒,甚至酱油拌饭就是一顿。现在日常吃一小碗饭、几个菜,已是寻常事。

一日三餐,柴米油盐。在保障口粮的基础上,让食物品类更加丰富、食物结构更加优化、食物供给更有保障,“大食物观”稳稳托起百姓舌尖上的幸福。

来源:中央广播电视总台央视网