清明节前夕,电商平台上一项特殊服务悄然走红:老照片修复、AI“让逝者开口说话”等数字缅怀服务订单量看涨。从几十元的动态照片到上千元的交互式数字人,技术正以前所未有的方式改写生与死的边界。有人提前为父母录制影像资料,有人用AI“复活”逝去亲人,也有人为自己做好了数字分身准备留给后代,评论区满屏对"科技进步"的感叹背后,是一场关于伦理、记忆与情感的社会实验。

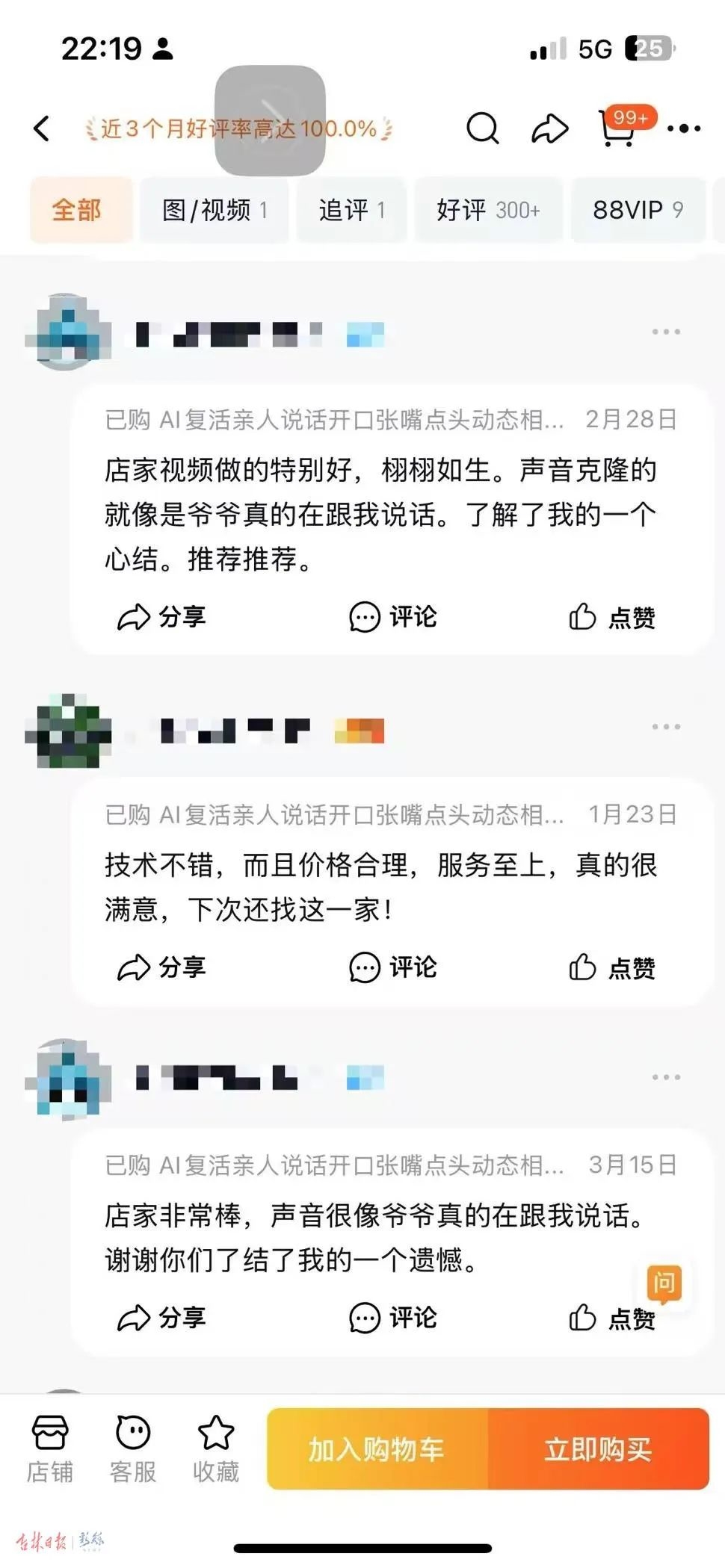

在上海工作的白领杨杨(化名)老家在吉林,他最近花费498元,将姥姥的老照片转化成一段"开口说话"的短视频。"听到姥姥让我过年早点回来的话,我哭了很久。终于把没能见她最后一面的遗憾倾诉出来了。"清明节前夕,像他这样的消费者不在少数。记者通过采访某电商平台相关店铺客服得知,3月以来"AI复活"服务销量看涨,“忙!”该客服人员一个字回复。

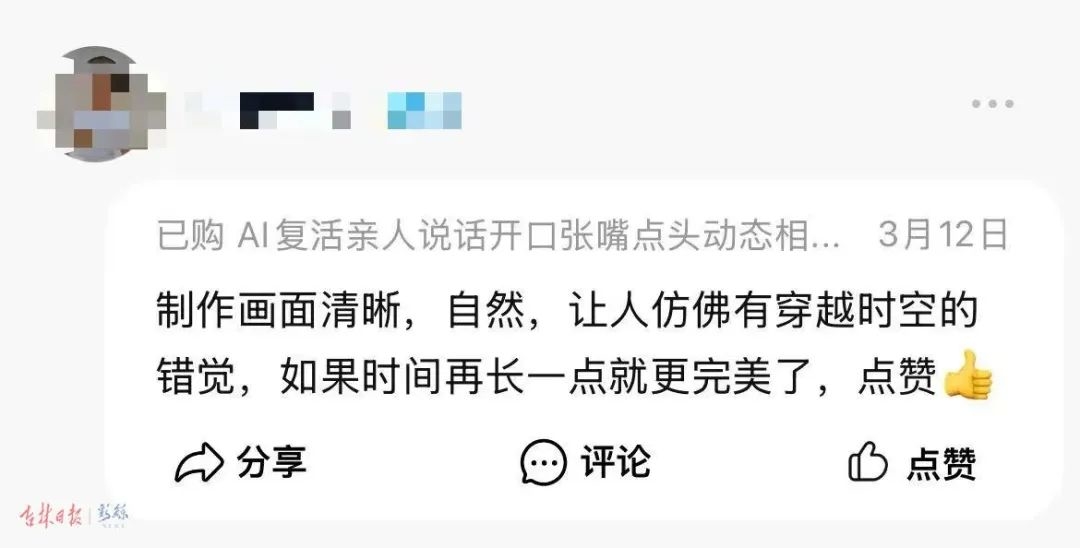

更复杂的"数字人"服务已形成产业链。淘宝平台上,数字人短视频498元;交互式几千元到上万元不等。评论区满满对亲人的追思和对技术带来慰藉的肯定。长春市民朱女士是一名高校教师,她现在只要和患癌的母亲在一起,就录制视频,“我怕她百年之后,承受不了对她的想念,目前录了有几十小时素材,这是我目前仅有的对抗时间的武器。”朱女士不无伤感地说。

70后、80后成为数字缅怀的主力军。"父母八十多岁了,我常录家庭视频。我们一家整整齐齐的日子太珍贵了!"55岁的于女士在硬盘里分类存储了父母做饭、讲家族史甚至吵架的片段,"等未来技术成熟,这些就是重建他们的‘数据基因’。"

“我们的传统观念是入土为安,我希望我能平静地离去后,不被打扰。”58岁的国企职员李先生谈到“数字复活”时说。

而年轻一代对此态度大不相同。"我不会结婚,连后代都没有,数字人留给谁看?"00”后自由职业者小林的观点代表不少年轻人的心声。“70”后商人是"反技术缅怀"派,他向记者直言:"用AI造个‘假奶奶’自欺欺人,不如接受死亡是生命的一部分。"

技术狂欢背后暗藏隐忧。互联网上关于此项技术的讨论也非常激烈,一位不愿具名的AI行业人士向记者指出,这项技术既可能成为情感慰藉,也可能阻碍哀伤疗愈过程,甚至阻碍生者走出哀伤,诱发逃避现实的心理倾向。

法律界则关注数据安全。"你的数字祖母可能被黑客‘绑架’勒索。"这是来自一位资深律师提醒。目前国内尚无专门规范"数字遗产"的法律,一旦服务商倒闭,那些付费制作的数字人可能瞬间"死亡"。

"技术本身无善恶,关键看如何使用。"吉林大学历史文化学院副教授吴彤说,数字缅怀如同电子时代的家谱,但应设立"技术斋戒期":"比如禁止在逝者离世三年内激活交互功能,给情感留出缓冲地带。"

在吉林松原朝阳乡的小村里,82岁的王福生对此浑然不觉,他的孙子用他收地时的视频做了AI模型,但他坚持传统:"清明就该去家庭坟茔地烧纸磕头,对着手机哭算啥?"这或许正是技术迭代的必经之路——当扫二维码祭祖成为现实,我们是要去对抗遗忘,还是学会告别?

来源:彩练新闻

记者:张慧勇